आप यह कहानी यहाँ सुन सकते है –

मेरी माँ एक बेहद ग़रीब औरत थी – बिल्कुल बेसहारा, मजबूर मजदूर। पहले वह सुबह-शाम तो बाबू साहब के यहाँ झाड़ू-पोंछा का काम करती थी। लेकिन बाद में उसने वहाँ काम करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, यह मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बाद में वह स्टेशन पर ट्रेन के इंजनों से गिरे और गिराये गए कोयले को बीनती थी। वह बताती थी कि ड्राइवर को जब दो रुपए दे देती थी तो वह जले हुए अधिक कोयले गिरा देता था। कोयले को बीनते-बेचते, पहले से ही काली मेरी माँ, और भी काली हो गई थी। मगर वही उसकी आजीविका थी। वह उसे छोड़ नहीं सकती थी।

मेरी माँ ने मुझे मेरे जन्म के बारे में कई बार बताया था कि मेरा जन्म रेल की पटरी पर ही हो गया था। वह पूरे समय से थी। चलने में दिक्कत हो रही थी। परंतु घर में ही रह जाती तो खाती क्या? वह स्टेशन पर कोयला बीनने चली गई और वहीं उसे जोर से दर्द हुआ और कोयला तथा मल-मूत्र सनी पटरियों के पत्थरों पर ही मेरा जन्म हो गया। ख़ून से सनी मेरी माँ भी मल-मूत्र से भरे कालिख सने पत्थरों पर लुढ़क गई थी। बाद में कोयला बीनती दूसरी औरतों की नजर जब हम पर पड़ी तो उन्होंने मुझे उठाया, माँ को सहारा दिया और चापाकल पर ले जाकर मुझे साफ़ किया। तब तक माँ को कुछ होश आ गया था। दूसरी औरतों के सहारे उसी तरह लथपथ कराहते हुए, मुझे छाती से चिपकाए धीरे-धीरे मुझे लेकर घर आई।

मुझे पता था कि रेलवे लाइन पर जन्म होने के कारण मेरा नाम लैनी हो गया था। फिर भी माँ मुझे यह कहानी बार-बार सुनाती थी, मानो वह जो सुनाना चाहती थी, वह सुना नहीं पाती थी। गाँव की दूसरी औरतों से भी मैंने अपने जन्म की कहानी सुनी थी। मगर माँ जब सुनाती थी तो उसकी कभी न विहँसनेवाली आँखें और अधिक उदास हो जातीं, कोई अनजाना दुख उसके शब्दों की ध्वनियों के बीच में प्रकट होता। शायद वह शब्दों के बीच चुप रह गए अकथ को मुझे सुनाना चाहती थी। हर बार मेरे जन्म की कथा सुनाकर वह मुझे बड़ी देर तक अपनी छाती से चिपकाये रखती। उस समय मैं उसकी आँखों और चेहरे को नहीं देख पाती थी।

माँ ने मुझे बचपन की कई घटनाएँ सुनायी थीं। वह बताती थी कि जब मैं दो-तीन साल की थी तो मुझे माता (चेचक) हो गई थी। पूरे बदन पर बड़े-बड़े फोड़े हो गए। पड़ोसियों ने मेरे घर की तरफ़ झाँकना भी बंद कर दिया था। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें भी यह रोग लग न जाये। गाँव में चर्चा थी कि मैं अब नहीं बचूँगी। उसी समय किसी पत्रकार को इस बात का पता चल गया और उसने माँ के साथ मेरा फ़ोटो अख़बार में प्रकाशित कर दिया। माँ कहती थी कि फिर तो मेरे यहाँ लोगों के आने का ताँता लग गया। बहुत सारे अख़बार वाले, टीवी वाले, सरकारी लोग और संस्थाओं के लोग भी। वे आते, मुझे दूर से देखते, मेरे साथ माँ और मेरी झोपड़ी का फोटो लेते और माँ से कुछ सवाल पूछते। सवाल रटे-रटाये होते – करीब एक ही तरह के। जैसे, चेचक कैसे हुआ? कोई सरकारी सहायता मिली या नहीं? क्या इलाज हो रहा है? इसी तरह के। उनमें से कोई कुछ खाने के लिए भी लेकर आता और दूर से माँ को देते हुए दिखाकर फ़ोटो खिंचवाता। वे फ़ोटो कई अख़बारों में छपे। उनमें से कई फ़ोटो माँ रखे हुए भी थी। गंदी हो गई उन तस्वीरों को मुझे दिखाती थी।

माँ को पता नहीं चल सका कि कुछ दिनों तक वह हुजूम क्यों लगा रहा और वे क्यों फ़ोटो खींचते-खिंचवाते थे। बहुत कोशिश करने पर उसे इतना भर पता चला कि जब मुझे चेचक हुई, उस समय उसे उन्मूलित घोषित किया जा चुका था। उन्मूलित घोषित होने के बाद भी मुझे हो जाने से सरकार की बहुत किरकिरी हो रही थी। इसलिए यह बात चर्चित हो गई थी। कई कार्ययोजनाएँ बनायी गईं, रोकथाम के उपायों को चिह्नित किया गया। पता नहीं, उन योजनाओं और उपायों का फिर क्या हुआ? माँ कहती थी कि मैं तो नीम की पत्तियों के लेप और झाड़-फूँक से ठीक हुई थी। इतना हुआ कि उनमें से कई जो उस समय पैदल आया करते थे, बाद में मोटरसाइकिल से चलने लगे थे।

मैं जब पाँच वर्ष की हुई तो माँ ने मेरा नाम स्कूल में लिखवा दिया। स्लेट-पेंसिल के साथ मैं पहली कक्षा में दाखिल हुई। मास्टर साहब ‘अ’ लिखना सिखा रहे थे। उन्होंने बोर्ड पर ‘अ’ लिख दिया और उसे देखकर स्लेट पर लिखने के लिए कहा। मैंने स्लेट पर उल्टा लिखा। उन्होंने देखा और सुधार दिया और फिर लिखने को कहा। मैंने फिर उल्टा लिखा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर लिखना सिखाया और फिर से लिखने को कहा। मास्टर साहब के बार-बार समझाने और सुधारने के बाद भी क्या ग़लत हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो अपना लिखा ठीक ही लग रहा था। फिर भी फिर से लिखकर जब मैं मास्टर साहब को दिखाने गई तो फिर से उन्हें उल्टा ही दिखा। ढेर सारे बच्चों में मेरी गलती सुधारते-सुधारते मास्टर साहब खीझ गए थे। इस बार दाँत पीसकर मेरे बाल जोर से खींचे और मुझे दूर ढकेल दिया। मैं गिरकर दीवार से टकरा गई और मेरा सिर फूट गया। कई दिनों तक घाव और दर्द बना रहा। मेरी माँ ग़रीब और कमज़ोर थी। इसके लिए मास्टर साहब से पूछने की हिम्मत उसे नहीं हो सकी। मास्टर साहब के तेवर को देखकर मेरी हिम्मत न तो उन्हें स्लेट दिखाने की नहीं हुई और न ही फिर स्कूल जाने की। आज जब छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो उन्हें देखकर मैं समझ सकती हूँ कि वे क्यों नहीं जाना चाहते। बच्चे का आकलन मास्टर साहब अपनी क्षमता के आधार पर करते हैं।

मैं सयानी हो रही थी। महसूस करती थी कि आते-जाते लोग मुझे घूरते थे। उनकी आँखों को मैं बिना देखे पढ़ सकती थी। कुछ मनचले सीटियाँ भी बजाते थे और कुछ छींटाकशी भी करते थे। सिहरकर मैं सिकुड़ जाती और अपने नागों को ढँकने-छिपाने की कोशिश करने लगती। इसलिए माँ मुझे कहीं अकेले आने-जाने से मना करती थी।

जाड़े की शाम थी। जल्द ही अँधेरा घिर गया था और लोग घरों में दुबक गए थे। माँ कोयला बेचकर बाजार से अभी नहीं लौटी थी। जल्दी साँझ हो जाने के कारण उसके आते-आते अँधेरा घिर जाता था। उसे अब मेरी शादी की चिंता होने लगी थी। अक्सर वह इसके बारे में बात छेड़ देती। इसीलिए वह एकाध ट्रेन के और आ जाने की प्रतीक्षा करती कि कुछ ज़्यादा कोयला बीन सके ताकि कुछ जायदा पैसे हो सकें। इसीलिए बाजार से बेचकर लौटते-लौटते उसे देर हो जाती। तब तक मैं चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती।

ऐसी ही एक साँझ में किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो देखा बाबू साहब का बड़ा वाला लड़का था। किवाड़ खुलते ही वह अंदर आ गया और पूछ – ‘माँ कहाँ है?’

मैंने बताया – ‘आजकल कुछ देर हो जाती है आने में। कुछ देर में आ जाएगी।’

वह खाट पर बैठ गया और बोला – ‘लैनी, थोड़ा पानी तो पिला। बड़ी प्यास लगी है।‘

मैं पानी लेकर जब उसके पास गई तो उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे खींच लिया। मैंने उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, विनती की, धमकी दी। परंतु एक हाथ से मेरा मुँह बंद करके उसकी पकड़ कसती ही चली गयी। अंततोगत्वा उस अधेड़ के सामने मैं हार गई। मैं अपनी ही झोपड़ी में हारी थी।

रात में माँ जब लौटी तो दरवाजा खुला था। जिस सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद रखती थी, वह असुरक्षा तो दरवाजा खुलवाकर आ गई थी। मैं ख़ून से लथपथ दर्द से कराहते हुए फटे वस्त्रों में घुटनों में सिर रखे सुबक रही थी। माँ देखते ही सब समझ गई। उसने मुझे बड़ी देर तक छाती से लगाये रखा, उसी तरह, जैसे मेरे जन्म की कहानी सुनाकर मुझे छाती से चिपका लिया करती थी। उसने मेरे कपड़े बदले, घाव धोया, लेकिन पूछा कुछ नहीं, किसी का नाम भी नहीं। जैसे वह जानती हो कि एक दिन तो यह सब होना ही था, जैसे वह जानती हो कि लड़कियों को यह भोगना होता ही है, जैसे कि किसी पुरुष के नाम में क्या रखा है, सब पुरुष ऐसे ही होते हैं। शायद इसलिए भी कि वह जानकर ही क्या बिगाड़ लेगी।

माँ ने किसी से इसकी चर्चा नहीं की। मैंने भी नहीं। हम दोनों में भी फिर कभी इस बात पर चर्चा नहीं हुई।

अब मेरी माँ नहीं है। लेकिन कई बातों में मैं माँ जैसी ही हूँ। माँ स्टेशन पर कोयला बीनती थी, मैं भी स्टेशन पर कोयला बीनकर बेचती हूँ; मेरी माँ की एक बेटी थी, मेरी भी एक बेटी है। जब मैं पेट में ही थी तो मेरे पिता असम कमाने गए तो फिर लौटकर नहीं आए। पता नहीं, उनका क्या हुआ? कुछ लोग कहते थे कि वे दूसरी शादी करके वहीं बस गए। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते थे कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे उनके बारे में ठीक-ठीक पता नहीं चल सका। गाँव-घर से बहुत दूर जो चले गए थे, इसलिए। मेरा पति भी मजदूर ही था। वह नया बन रहे एक बहुत बड़े मकान में ईंट ढोने का काम करता था। एक दिन जब वह उस मकान की तीसरी मंजिल पर ईंट लेकर चढ़ रहा था कि मचान टूट गया। कई मजदूरों को चोट लगी, मगर मेरे पति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। माँ ने भी मजदूरी की मजबूरी में मेरे पिता को खोया था, उसी मजबूरी में मैंने भी पति खोया। मजदूरों ने काफ़ी हो-हल्ला किया तो मालिक ने मुआवजे में दस हज़ार रुपये दिए, वह भी कई किश्तों में। कुछ पैसे तो पति के क्रिया-कर्म में खर्च हो गए और कुछ पैसे तो ठेकेदार ने मुझे दिए ही नहीं। माँगते-माँगते थक गई और अंत में माँगना ही छोड़ दिया। इस तरह अपनी माँ की तरह मैं भी बिना पति के हो गई।

लेकिन अपनी माँ से मुझमें एक अंतर है। बचपन में ग़लत लिखने पर मास्टर साहब ने जब मेरे बालों को जोर से पकड़कर मुझे धक्का दे दिया था तो मास्टर साहब और स्कूल के बारे में मेरे मन में डर बैठ गया था। छड़ी लिए हुए मूँछोंवाले मास्टर साहब मुझे कसाई और स्कूल पशुबाड़ा लगने लगा था। इसीलिए मैं फिर कभी स्कूल नहीं गई। इसके लिए मेरी अनपढ़ माँ ने भी कभी जोर-जबरदस्ती नहीं की। लेकिन मैंने अपनी बेटी चंपा को रोज स्कूल भेजा। उसे भी मास्टर साहब ने मारा, वह भी मास्टर और स्कूल से डरने लगी, स्कूल में उसे अपनापन और प्यार नहीं मिला; फिर भी उसे रोज़ स्कूल भेजा। मैं तो अनपढ़ ही रह गई, मगर मेरी बेटी धीरे-धीरे पढ़ना-लिखना सीख गई और अब तो वह आठवें क्लास में है और क्लास में फर्स्ट करती है। चंपा जब पढ़ने में अच्छा करने लगी तो मैंने ठान लिया कि उसे खूब पढ़ाऊँगी, उतना, जितना वह पढ़ना चाहे। इसके लिए जो करना पड़े, करूँगी। मेरे पड़ोस की कई लड़कियों ने अब स्कूल जाना बंद कर दिया था। मगर मैं चंपा को स्कूल भेजती रही। मेरे मन में ख्याल पलने लगा कि मेरी बेटी उसी तरह नहीं जीयेगी, जिस तरह मेरी माँ जी थी और जिस तरह मैं जी रही हूँ। एक सुकून और सुख के भावी सपने रह-रहकर मेरी आँखों के सामने तैरने लगते। वह नौकरी करेगी। छत वाला मकान होगा। ओढ़ने-बिछाने का दुख नहीं रहेगा। साफ़ कपड़े होंगे। हाथ में दो पैसे भी होंगे और, सबसे अधिक, रोज़-रोज़ खाने की किल्लत नहीं रहेगी। ऐसे ही ढेर सारे सपने।

स्कूल मेरे घर से थोड़ी दूर पर है। दूर-दूर तक फैले हुए ईंख के खेत थे और ईंख के पत्तों से आधी ढँकी हुई सड़क स्कूल तक जाती थी। गर्मी के दिन थे। स्कूल सवेरे ही खुलकर दोपहर तक चलता था। दोपहर में धूप इतनी तेज हो जाती कि किसान-मजदूर अपने-अपने घर लौट जाते। पूरा रास्ता बियाबान हो जाता। ऐसी ही एक दोपहर में एक दिन चंपा आते ही मुझे बड़ी ज़ोर से पकड़कर फफक-फफक कर रोने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे, बटन टूटे हुए थे और ईंख की पत्तियों की खरोचों के साथ ही पूरा बदन ख़ून, पसीना, मिट्टी और घास-पतवारों से सना हुआ था। समझते देर न लगी कि मेरी बेटी भी आज उसी पशुता का शिकार हो गई, जिसकी शिकार कभी मैं हुई थी और जिससे बचने के सारे यथासंभव उपाय मैं करती रहती थी।

मेरी निरीह ममता छाती पीट-पीटकर रोने लगी। मेरे साथ जब हुआ था तो मेरी माँ जोर-जोर से नहीं रोई थी। मुझे छाती से चिपकाये सुबकती रही थी। आँखों की अविरल धारा बिना किसी आवाज के मिट्टी में समा गई थी। काफ़ी दिन बाद तक भी मैं देखती थी कि वह अकेले में बैठकर आँचल से आँखें पोंछती रहती थी। लेकिन मुझे होश नहीं रहा कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे।

आस-पड़ोस के औरत-मर्द इकट्ठे हो गए थे। रुककर माजरा समझने की कोशिश की। लोग आपस में टिप्पणियाँ कर रहे थे। कोई उस हैवान को कोस रहा था, कोई आजकल बढ़ रहे अपराध की बात कर रहा था, कोई तो मेरी बेटी को ही सँभलकर रहना चाहिए की बात भी कर रहा था। लोग तो यह भी कह रहे थे कि बेटियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए और ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। जितने लोग, उतने तरह के मन्तव्य और उतनी ही कहानियाँ। सबके पास कुछ किस्से थे। सबने एक-दूसरे को अपने-अपने किस्से सुनाए।

मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मगर पुलिस आयी। गाँव में से किसी ने ख़बर कर दी थी शायद। उसने पूछताछ की – मुझसे भी, चंपा से भी और गाँव के कुछ लोगों से भी। दो लड़कों को पुलिस ने पकड़ा भी। मुझे लगा कि गुनहगार को सजा होगी। मुक़दमा कोर्ट में ही है, लेकिन वे दोनों अब बाहर हैं, वैसे ही, जैसे हम माँ-बेटी हैं। बल्कि ज़्यादा शोख़ और दबंगई के साथ। वे अब मुझे ही धमकी देते हैं, मानो उन्हें छोड़ा ही गया हो मुझ माँ-बेटी को मैनेज करने के लिए। जीना हराम कर रखा है!

कई साल हो गए हैं। अब मैं कोर्ट दौड़ते-दौड़ते थक गई हूँ। जिस तरह की बातें वहाँ होते हुए देखती हूँ, उससे तो लगने लगा है कि कहीं मेरी बेटी को ही गुनहगार न ठहरा दिया जाये। मैं निराश हो रही हूँ। कितना भी हिम्मत बाँधने के बावजूद अब लगने लगा है कि गुनहगारों की धमकियों के सामने, आज नहीं तो कल, हार जाऊँगी। केवल इन गुंडों से ही नहीं, व्यवस्था और समाज से भी।

इसीलिए अपनी कहानी आपको सुना रही हूँ।

हाँ, अब, मेरी ही तरह, मेरी बेटी भी स्कूल नहीं जाती है। मैं मास्टर साहब से डर गई थी। मेरी बेटी समाज से डर गई है।

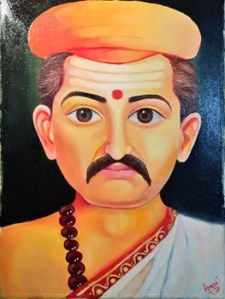

कार्यकर्ता और लेखक

डॉ. अनिल कुमार रॉय सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए अथक संघर्षरत हैं। उनके लेखन में हाशिए पर पड़े लोगों के संघर्ष और एक न्यायसंगत समाज की आकांक्षा की गहरी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है।

प्रतिरोध के स्वर को इस कथा में दिखाने की ज़रूरत मैंने महसूस की . कहानी रोचकता बनाये रखी जिस वज़ह से त्रासदियों के बीच भी की समाज की पतनगाथा रोमांचक बनी . सेंगर की ज़मानत की कहानी याद आ गयी

आपने यह कहानी पढ़ी, इसके लिए आभार! कहानी में नायिका को न्यायालय से उम्मीद नहीं दिखती है, चूँकि न्यायालय अपने दायित्व के निर्वहन में अविश्वसनीय लगता है, इसलिए वह जनता को अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ यह ध्वनित करने की कोशिश की गई है कि जब व्यवस्था से नाउम्मीदी हो तो जनता ही उम्मीद होती है।

[…] लैनी की आत्मकथा […]

आभार आपका सर जी ! 🎂