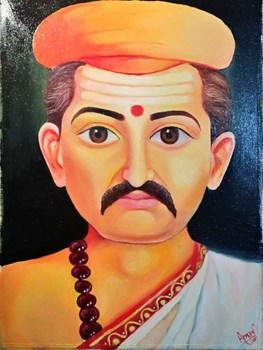

हिन्दी साहित्य में विद्यापति का स्थान

यह आलेख हिन्दी साहित्य में विद्यापति के महत्व पर प्रकाश डालता है। वे एक ओर ‘वीरगाथकाल’ के सर्वाधिक प्रामाणिक कवि हैं, वहीं दूसरी ओर भक्तिकाल और शृंगारकाल के भी उपजीव्य हैं। हिन्दी-साहित्य में गीत की परंपरा के स्रोत-पुरुष भी विद्यापति ही ठहरते हैं। इस तरह हिन्दी साहित्य में जितना दीर्घगामी प्रभाव विद्यापति का है, उतना किसी दूसरे कवि का नहीं है। ………. यह आलेख पहली बार मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होने वाली आनंद मंदाकिनी के जनवरी-मार्च, 1990 अंक में प्रकाशित हुआ था और पुनः इसका मैथिली अनुवाद 2005 में चेतना समिति, पटना की स्मारिका में प्रकाशित हुआ।

साहित्य की संक्रान्तिकलीन सीमा पर खड़े विद्यापति एक ओर जहाँ अपने युग के सर्वाधिक प्रामाणिक कवि हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी इन्द्रधनुषी काव्य-प्रतिभा से पश्चातकालीन काव्य-युग भी आकर्षित होता रहा है। भाषा, देश और काल का उल्लंघन कर यह प्रभाव समस्त पूर्वी प्रांत में व्याप्त रहा है। हिन्दी और मैथिली ही नहीं, बंगला, असमी, उड़िया, नेपाली – अनेक भाषाएँ इस व्यक्तित्व के अरुण-आलोक से उद्भासित हुईं।

उच्च शिक्षा के लिए बिहार से छात्रों का पलायन : कारण एवं समाधान

यह आलेख बिहार से बाहर अध्ययन कर रहे छात्रों के वस्तुगत परीक्षण पर आधारित है। इस अध्ययन में न केवल इस बात की पड़ताल की गई है कि उच्च शिक्षा के लिए पलायित बिहा...

हिन्दी साहित्य में विद्यापति की ‘भनिति’ उस ‘सुरसरिसम’ है, जिसने हिंदी काव्य मनीषा का सर्वाधिक ‘हित’ किया है। वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों का सर्वाधिक प्रामाणिक यह कवि कृष्णभक्ति और शृंगारिक प्रवाह के मूल उत्स पर भी बैठा है। भक्तिकालीन कृष्णभक्ति शाखा और रीतिकाल विद्यापति से सर्वाधिक अनुप्राणित है। क्रमशः क्षीण होता गया यह प्रभाव भारतेन्दु-युग, छायावाद-युग में भी देखा जा सकता है। आधुनिक कवियों में दिनकर ने मेरी पसंद की कविताएँ में और निराला ने चंडीदास और विद्यापति में कवि के प्रति अपना आकर्षण दिखाया है। हृदय के निविड़ एकांत में अनुराग के अंकुर उगानेवाले विद्यापति के सरस भाव ही केवल परवर्ती काव्य पर अपनी छाप नहीं छोड़ते, वरन् अभिव्यक्ति की कोमल भंगिमा, शब्द, अलंकार, छंद भी प्रभावित करते हैं। हिन्दी साहित्य पर इनके इसी प्रभूत प्रभाव के अर्थ में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है – “जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि हिन्दी-साहित्य अपनी परंपरा ढूँढने निकलेगा तो उसे विद्यापति अपना आदिकवि दिखाई देगा।“

आदिकाल में दो श्रेणियों की रचनाएँ मिलती हैं – ‘जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएँ’ और ‘लोक परंपरा में बहती हुई आनेवाली’ लोकभाषा की रचनाएँ। इसी द्वितीय श्रेणी की रचनाओं में वीरगात्मक ग्रंथों की बहुलता को लक्ष्य कर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नामकरण ‘वीरगाथाकाल’ किया। परंतु ये समस्त वीरगाथात्मक रचनाएँ अप्रामाणिक, प्रदोषयुक्त या परवर्ती काल की हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि खुमान रासो, बिसलदेव रासो और विजयपाल रासो परवर्ती काल की रचनाएँ हैं। जयचंदप्रकाश, जयमयंकजसचंद्रिका और हम्मीररासो अप्राप्य रचनाएँ हैं।पृथ्वीराजरासो और परमालरासो प्रक्षेपयुक्त और अप्रामाणिक ग्रंथ हैं।ऐसी स्थिति में एकमात्र विद्यापतिकृत कीर्तिलता और कीर्तिपातका में ही कोई प्रक्षेप नहीं है और इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता शुद्ध है। इस प्रकार आदिकाल के वीरगात्मक सामग्री-संचय के पश्चात विद्यापति ही सर्वाधिक प्रामाणिक कवि ठहरते हैं।

शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार के नाम पर असंवैधानिक आदेश, दमन और निजीकरण

बिहार में एक साथ 25 लाख बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया गया है और शिक्षक संघों को अमान्य करार देकर शिक्षकों के बोलने तक पर पाबंदी लगा दी गयी है। आजाद भारत की...

भक्तिकाल का साहित्य अपने आराध्य के चरणों पर अपने भावों के सुमन समर्पित करता रहा है। वंदना, विनय एवं आत्मदोष-दर्शन के पद राम एवं कृणभक्ति शाखा के कवियों में अनायास मिलते हैं। हिन्दी साहित्य में इस प्रवृत्ति का प्रारंभ विद्यापति से ही होता है। उनके ‘माधव हम परिनाम निरासा’ वाले पद में वही आत्मग्लानि, दीनता एवं विह्वलता है, जो तुलसी के ‘अब लौं नसानी अब न नसैहों’ में है। शिव की नचारियों, गंगा, दुर्गा आदि की स्तुतियों का भाव-पक्ष भक्तिकाल के भावपक्ष की ही पूर्वपीठिका है।

काव्याभिव्यक्ति के लिए हिन्दी में सर्वप्रथम विद्यापति ने ही राधा-कृष्ण के आलंबन का अवलंब लिया, परवर्ती काल में जिसको लेकर सर्वाधिक रचनाएँ हुईं। परंतु विद्यापति के कृष्ण प्रधानतः शृंगार के ही आलंबन हैं, जिसका सीधा और ज़्यादातर प्रभाव रीतिकाल पर पड़ा। सूर आदि कृष्णभक्त कवियों ने शृंगार के अतिरिक्त विनय, बाललीला आदि प्रसंगों की उद्भावना भी की है।फिर भी आलंबन-स्वीकृति के अतिरिक्त विद्यापति का उक्ति-ग्रहण सूर के काव्य में अनेकत्र मिलते हैं। विलंब तक स्नान करने के कारण आरक्त नयनों वाली बाला का यह चित्र दोनों में समान मिलता है –

नीरे निरंजन लोचन राता

सिंदुर मंडित जनु पंकज गाता

राधा के रूप-चित्रण में विद्यापति और सूर दोनों में समान अतिशयोक्ति अलंकार की योजना मिलती है। विद्यापति की पंक्ति है –

पल्लवराज चरण-युग सोभित गति गजराजक माने।

कनक कदलि पर सिंह समारल तापर मेरु समाने।।

ये ही अप्रस्तुत सूर के पद में भी हैं –

जुगल कमल पर गजवर क्रीड़त

तापर सिंह करत अनुराग।

इस प्रकार विद्यापति से भाव-साम्य की सहस्र पंक्तियाँ सूर-काव्य से उद्धृत की जा सकती हैं।

सूफ़ी कवि जायसी भी विद्यापति के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। जायसी की पद्मावत में भी सौंदर्य और प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। विद्यापति की नायिका जहाँ लौकिक अधिक है, वहाँ पद्मावती का चित्र आध्यात्मिक अधिक है। लेकिन नायिका के नख-शिख वर्णन में पर्याप्त भाव-साम्य दीख पड़ता है।

विद्यापति रीतिकालीन शृंगार-भावना के भी पुरोहित हैं।यदि भक्तिकाल ने विद्यापति से आलंबन, शैली और वर्णन-विधि प्राप्त की तो रीतिकाल ने वर्ण्य-विषय को अपनाया। हिन्दी में राधा को सबसे पहले शृंगार का लहंगा पहनाकर विद्यापति ने रीतिकालीन कवियों के लिए अभिव्यक्ति के द्वार खोल दिए। हिन्दी में सर्वप्रथम विद्यापति के काव्य में कृष्ण जिस प्रकार लौकिक नायक के रूप में अवतीर्ण हुए, उसका अनुवर्तन रीतिकालीन कवियों ने शृंगार-पिपासा की तुष्टि हेतु किया।

आलंबन और वर्ण्य ही नहीं, रीतिकालीन भाव और अभिव्यक्ति पर भी विद्यापति की स्पष्ट छाप है। जिस प्रकार विद्यापति का सौंदर्य ‘तिले-तिले नूतन होए’ है, ठीक वही अभिव्यक्ति घनानंद में भी है – ‘नयो-नयो लागत ज्यों-ज्यों निहारिए’। मतिराम ने भी सौंदर्य की प्रतिक्षण नूतनता का वही कथन किया है – ‘ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्वे नैननि त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई।’ जिस प्रकार विद्यापति ने वय:संधि का चित्रण किया है – ‘सैसव जौवन दुहुँ मिलि गेल’ , उसी प्रकार बिहारी भी कहते हैं – ‘छुटी न सिसुता की झलक झलक्यो जोवन अंग’। विद्यापति की नायिका ने जिससे जो लिये था, लौटा दिया है –

सरदक ससधर मुखरुचि सोपलक

हरिन के लोचन लीला।

केसपास किएलय चमरिक सोपलक

पाए मनोभव पीला।।

देव की नायिका की भी यही दशा है –

साँसनि ही सौं समीर गयो अरु

आँसुन ही सब नीड़ गयो ढरि।

तेज गयो गुन लै अपनो,

अरु भूमि गई तनु को तनुता करि।।

वर्ण्य, अलंकार्य और आश्रयालंबन के साथ ही पिपासु शृंगारिकता का ऐन्द्रिय-दर्शन रीतिकाल के पूर्व और हिन्दी में पहली बार विद्यापति-पदावली में प्रकट होता है।

बरगद कभी नहीं मरता

पुराने लोग कहते हैं कि उन्होंने पुरखों से सुना है कि पहले भी बरगद एक बार इसी तरह झुक गया था, मानो कमर टूट गयी हो। उस समय भी इसी तरह बाढ़ और तूफ़ान ने एक ही स...

विद्यापति हिन्दी गीत-काव्य के भी आदि पुरुष हैं। उनके पूर्व हिन्दी गीत-काव्य का रूप चारणों के प्रशस्तिमूलक वीर गीतों तथा नाथों-सिद्धों के साधनात्मक काव्य में दीख पड़ता है, जिसमें कोमल हार्दिक अनुभूतियों का सर्वथा अभाव है और जिसका प्रभाव भी हिन्दी गीत-काव्य पर नहीं है। प्रेम, सौंदर्य और माधुर्य के कवि अभिनव जयदेव विद्यापति ने ही सर्वप्रथम हिन्दी गीत-काव्य को मानवीय रागात्मकता का मादक एवं रंगीन संस्पर्श और हृदय की अनुभूतियों को संगीतमयी कोमलकांत पदावली का परिधान दिया।भक्तिकालीन अधिकांश काव्य पदशैली में ही है। इस मुक्तक काव्य के प्रवृत्ति-प्रचलन का प्रारंभ विद्यापति से ही होता है।

हिन्दी नाट्य-परंपरा में भी विद्यापति का महत्व अनुल्लंघनीय है। वैसे तो हिन्दी नाटकों का अभ्युदय उन्नीसवीं शताब्दी की घटना है, परंतु परंपरा की दृष्टि से गोरक्षविजय पर ही सर्वप्रथम दृष्टि जाती है। हिन्दी नाटक के शोधक अध्येता डॉ० दशरथ ओझा ने रास और रसान्वयी काव्य में लिखा है – “नाटकीय तत्वों से युक्त सर्वप्रथम मागधी नाटकों (मैथिली नाटकों) का पता चलता है। विद्यापति लिखित ‘गोरक्षविजय’ में संस्कृत गद्य और मागधी पद्य के दर्शन होते हैं।”

इस तरह हिन्दी साहित्य-परंपरा में विद्यापति, प्रामाणिकता और प्रवृत्ति की दृष्टि से, उत्स पर विराजमान हैं। कीर्तिलता के वीर काव्य, पदावली के कृष्णभक्ति काव्य, रीतिशास्त्रीय पांडित्य और शृंगार-वर्णन को हिन्दी में उपस्थित करनेवाले विद्यापति में ‘आदिकाल से लेकर उत्तरमध्यकाल तक की प्रमुख विशेषताएँ एक साथ मिल जाती हैं। वस्तुत: हिन्दी साहित्य में विद्यापति का व्यक्तित्व उस परंपरा-स्रोत की तरह है, जो अपने अंतर के जल को आगामी वसुंधरा के सिंचन के लिए उन्मुक्त कर देता है।

Disclaimer of liability

Any views or opinions represented in this blog are personal and belong solely to the author and do not represent those of people, institutions or organizations that the owner may or may not be associated with in professional or personal capacity, unless explicitly stated. Any views or opinions are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, or individual.

All content provided on this blog is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information.

Leave a comment